Lic. Sofía Altera

Lic. Analía Castro

Introducción

El presente escrito es el resultado de la práctica cotidiana y reflexiones surgidas en el marco de la rotación de elección libre del 3° año de la residencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realizada en la sección de Terapia Ocupacional (en adelante TO) del Hospital de Quemados “Dr. Arturo Umberto Illia”. Actualmente, cuenta con una sola terapeuta ocupacional de planta, bajo el cargo de jefatura, construyendo un espacio novedoso dentro de una dinámica institucional de más de 69 años, donde otras profesiones fueron abarcando incumbencias propias de TO pero no exclusiva. Si bien esto puede ser visto como una amenaza, a la vez se considera como una oportunidad para reeditar el rol profesional en la atención de personas quemadas de lo hallado en la bibliografía publicada hacia un enfoque con más énfasis en la ocupación.

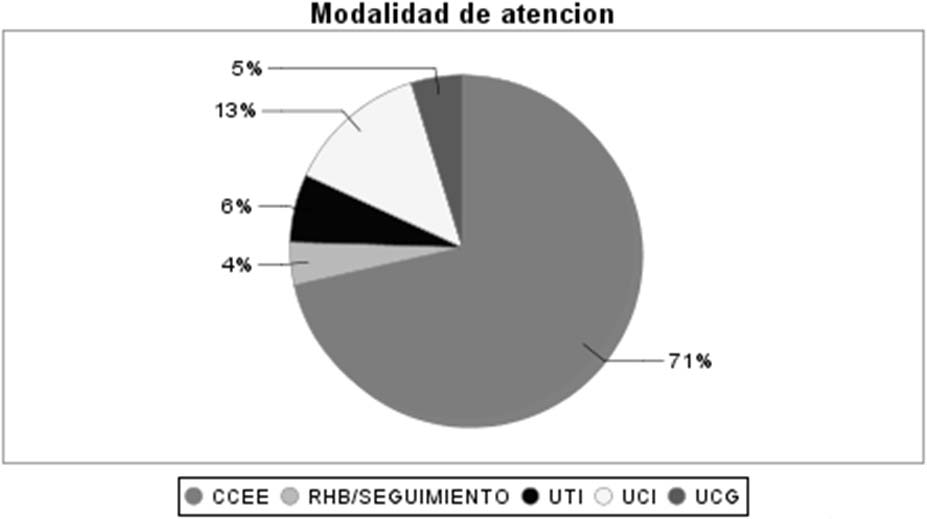

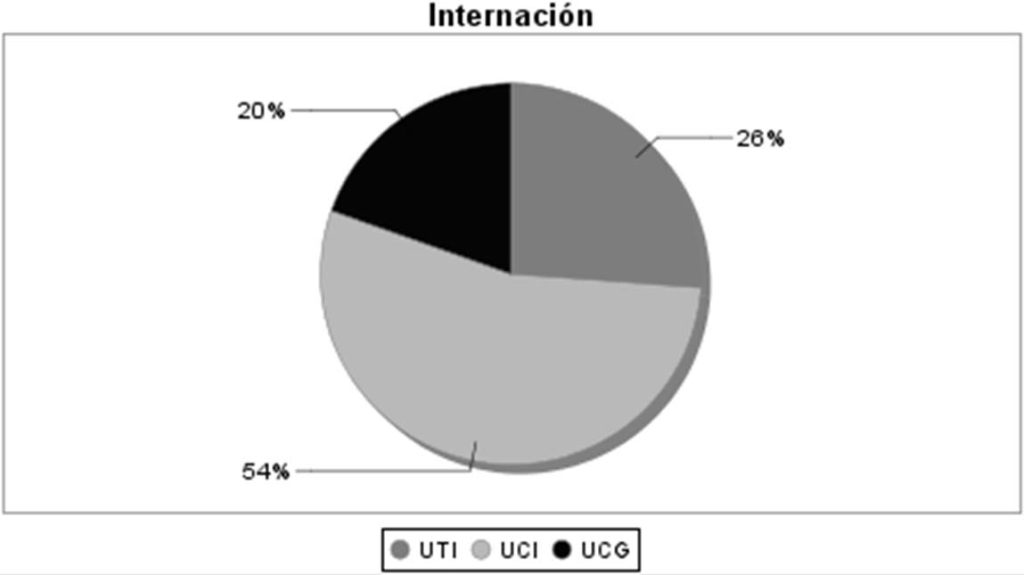

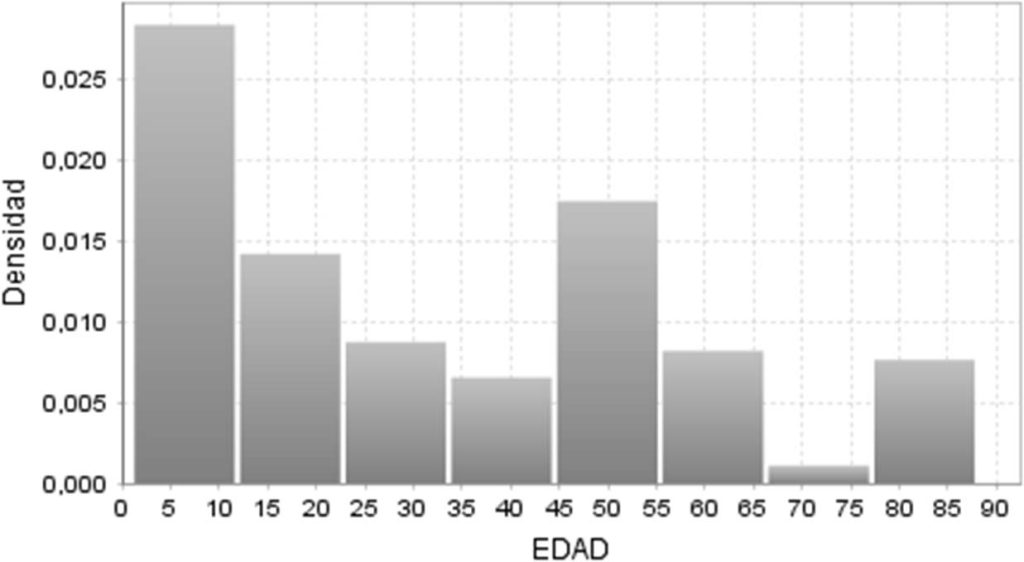

Los gráficos utilizados en el presente escrito derivan de la base de datos confeccionada en la Sección de Terapia Ocupacional y se utilizó el programa Epidat 4.2 para el análisis de datos pertinente a este escrito.

En el gráfico 1 se puede observar la distribución por modalidad de atención.

Distintas miradas profesionales dentro del hospital

La elección de un Modelo de trabajo presupone la elección de determinado objeto de conocimiento, que a su vez presupone una opción por un concepto de hombre, mundo, sociedad, salud/enfermedad. (…), lo que nos conducirá a un tipo de práctica específica y distinta. (Medeiros, 1999, p. 4)

Existen distintos modelos de atención, los cuales implican diversas miradas y formas de abordar la salud-enfermedad a partir de conocimientos, criterios y técnicas específicas para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de un padecimiento determinado. En la actualidad, puede afirmarse que sigue vigente, en mayor o menor medida, el modelo médico hegemónico (Menéndez, 1998, 2003). Entre sus características principales se encuentran: el biologismo, el individualismo, la asociabilidad, la ahistoricidad, el aculturalismo y un enfoque científico-racional, técnico-pragmático y principalmente curativo-normalizador. También se distingue por una relación profesional de la salud-“paciente” asimétrica con subordinación del segundo a una posición pasiva y exclusión de sus saberes. Este modelo influye en la forma de comprender al ser humano y la salud-enfermedad y en la práctica específica de cada profesión y áreas de inserción (Sanz Valer y Rubio Ortega, 2011). Particularmente en TO, existe la tradición reduccionista (Nabergoi et al., 2019), resultado de una búsqueda de legitimación de la disciplina por parte de las otras profesiones intervinientes en la salud, especialmente de la medicina. Su premisa es el uso terapéutico de la actividad y métodos preparatorios para promover la recuperación o el mantenimiento de las funciones alteradas y/o remanentes. Estas intervenciones se basan en el diagnóstico de salud, sustentándose en la idea de que puede consignarse un patrón típico de modificación de la funcionalidad según la patología.

Cuando ocurre una quemadura, a la persona que asiste al hospital se le brinda una atención inmediata y se evalúa la necesidad o no de internación. Los criterios de ingreso a dicha modalidad de atención en el Hospital de Quemados “Dr. Arturo Umberto Illia” son los siguientes:

- Quemaduras AB o B mayores al 20% de superficie corporal.[5]

- Personas menores de 12 años o mayores de 65 años con quemaduras AB o B mayores al 10%.

- Personas que presentan injuria inhalatoria.

- Quemaduras por electricidad de alta tensión.

- Personas con reanimación refractaria.

- Personas con inestabilidad hemodinámica y/o respiratoria.

- Personas menores de edad con sospecha de maltrato infantil” (Hospital de Quemados “Dr. Arturo Umberto Illia”, 2022, p.11).

Una vez estabilizado el cuadro clínico, parte del tratamiento de TO descrito en la literatura abarca la aplicación de una batería de técnicas, como movilización articular, confección de equipamiento, ejercicios terapéuticos, cuidados posturales y uso de diferentes tipos de vendaje. A partir de las mismas, se busca intervenir sobre sintomatología específica, preservar las funciones y estructuras, prevenir deformidades, etc. Sin embargo, se considera que el abordaje de la dimensión biológica y las intervenciones descritas no son incumbencias que solamente le conciernen a nuestra profesión sino que podrían y deberían ser implementadas por todo el equipo de salud.

Adicionalmente, la adquisición de esta condición de salud es un evento impactante que irrumpe en la vida de esa persona y su familia, teniendo efectos negativos no sólo en el componente físico sino también psicológico-emocional, en la dinámica familiar, en la participación en actividades cotidianas, en la reinserción social, etc. Se coincide con Galheigo, de Angeli y Azevedo Luvizaro (2012) en que “el sujeto debe ser percibido más allá de su condición de salud y la intervención debe incluir recursos que permitan la expresión y elaboración de la experiencia de enfermedad y hospitalización, y no sólo la aplicación de técnicas de rehabilitación” (p. 264).

Específicamente en TO en el área de quemaduras, esto conlleva necesariamente a comenzar a adoptar una visión que vaya más en línea con la tradición ocupacional (Nabergoi et al., 2019). La misma surgió como una búsqueda para dar respuesta a los problemas planteados entre las décadas de 1970 y 1980 en relación a la identidad profesional que la tradición reduccionista dejaba sin resolver. Asimismo, se planteó una concepción diferente del ser humano, visto como un “ser bio psico social” que se desempeña en ocupaciones, a partir de las cuales genera hábitos y rutinas, y cumple con los roles sociales. Las problemáticas a abordar se basan en la discrepancia entre lo esperado por y de la persona en relación a las demandas de la actividad y del contexto y las posibilidades reales de participar.

En el caso de quienes se encuentran transitando un proceso de internación en el hospital, se les plantea el desafío de acostumbrarse a las normas hospitalarias. Lo mismo se traduce en un cambio abrupto en su rutina cotidiana, una interrupción en su desempeño cotidiano y la imposibilidad de circular por sus espacios habituales de interacción (Galheigo, de Angeli y Azevedo Luvizaro, 2012). Entonces, el foco de la intervención de TO con personas con quemaduras se pone en la participación en actividades significativas a partir, de ser necesario, de la modificación de la tarea y/o entorno, y del uso de productos de apoyo[6] para compensar las limitaciones. Se trata de buscar alternativas para mejorar la calidad de vida, resignificando sus actividades y la rutina interrumpida (De las Heras, 2012; Palma, 2016).

La experiencia desde Terapia Ocupacional en salas de internación

“Sabiendo que no hay una única receta para la rehabilitación de la quemadura, no solo tendremos en cuenta la disfunción física que pudiera llevar sino también desde lo social, económico, psíquico y espiritual que ello implica” (Castro, 2023, p. 19).

Adicionalmente, algunas variables que inciden sobre el trabajo desde la profesión son las condiciones clínicas y quirúrgicas de cada uno/a, la programación de procedimientos quirúrgicos varios días de la semana, la intervención de otros actores que forman parte de la institución y los factores psicosociales que influyen en el largo proceso de la rehabilitación. En cuanto a la dimensión personal, se pueden identificar múltiples condiciones fisiológicas y emocionales que se afectan mutuamente. El dolor y el prurito son sensaciones complejas que producen gran incomodidad y perturban el sueño, produciendo insomnio, fatiga e irritabilidad. En muchos casos, el descanso se ve perjudicado por recuerdos, pesadillas y/o preocupaciones relacionadas con el contexto en que sucedió la quemadura, pudiendo presentarse trastorno de estrés postraumático (TEPT). A todo esto se suma la pérdida de la función, independencia, dignidad y confianza en sí mismo/a. Es así que la intervención se enmarca en visitas a las salas en momentos aleatorios en base a los horarios, necesidades y predisposición para participar en actividades.

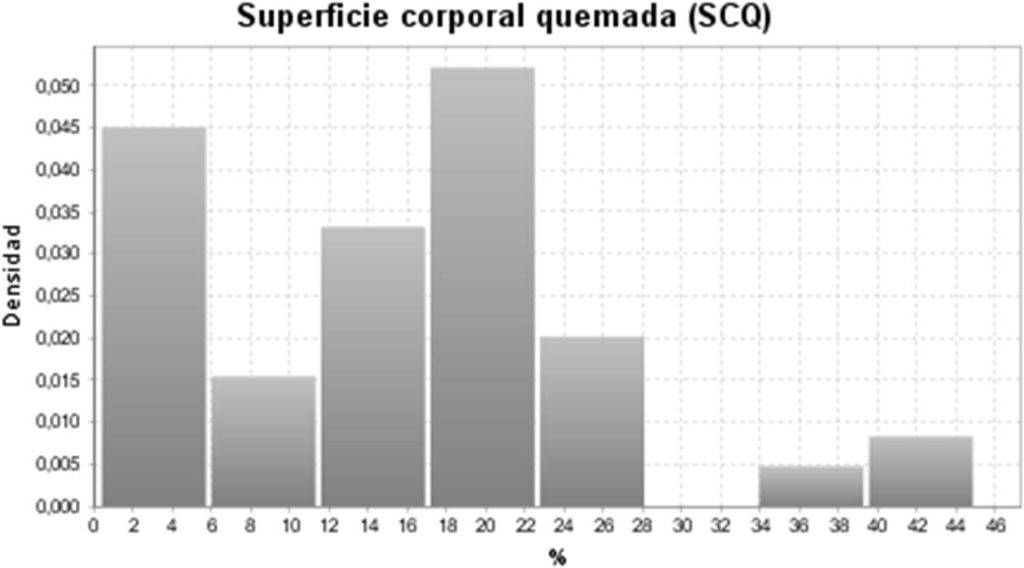

Para caracterizar algunos aspectos de la población atendida, a continuación presentamos tres histogramas de densidad. En el gráfico 2, se muestra el porcentaje de prestaciones realizadas en las distintas salas durante la rotación. En el gráfico 3, la distribución por edad, se observan dos picos (modas) bien marcados: uno en el intervalo de 0 a 10 años, donde las quemaduras ocurren por la negligencia en los cuidados parentales o maltratos (OMS, 2023); y otro pico entre los 45 a 55 años, detectándose en la práctica dentro del hospital que muchas veces se relaciona con el exceso de responsabilidades y/o trabajos precarizados. En el gráfico 4, se presenta el porcentaje de superficie corporal quemada (SCQ), pudiéndose identificar varios picos, es decir, tiene más de una moda y varias medias.

En el caso de las UCI y UCG de personas adultas y pediátricas, se acuerda con enfermería la observación y acompañamiento en las tareas de higiene y alimentación. A partir de ello, se evalúa el nivel de asistencia requerido, la necesidad de modificaciones ambientales y la posibilidad de realizar vendajes funcionales en las manos para permitir la prensión y reducir el edema. Asimismo, se acercan propuestas de esparcimiento y lúdicas, las cuales

son graduadas de acuerdo a la edad, las posibilidades de movimiento que permite la quemadura y la movilidad funcional en cama, así como también los intereses, motivación y otros ítems que surgen de la entrevista inicial y la continuidad de la intervención y el objetivo terapéutico que se persigue. (Castro, 2023, p. 19)

Actividades con pelotas, aros o globos, juegos de mesa, actividades artísticas con pintura, collage, macramé y seleccionar música para escuchar durante la sesión son algunos ejemplos de actividades que se implementan, siendo previamente analizadas para determinar el nivel justo de desafío y los productos de apoyo que se podrían necesitar temporal o definitivamente. Se ofrecen múltiples opciones para que la persona pueda seleccionar aquella que es de su interés, favoreciendo la exploración y conocimiento de las capacidades actuales, el sentido de control, satisfacción y goce.

En las salas de internación pediátrica, el foco principal del abordaje es la facilitación de un espacio de juego. El mismo es considerado la actividad principal en las primeras etapas de la vida, siendo un medio a partir del cual las infancias exploran e interactúan con el propio cuerpo, los objetos y el entorno. En los ámbitos de la salud, no sólo debe entenderse como una actividad terapéutica mediante la cual favorecer la adquisición y desarrollo de funciones motoras, cognitivas, afectivas y de aprendizaje. De forma complementaria, brinda la sensación de seguridad ante un entorno que es desconocido y de suspensión momentánea de la realidad, favoreciendo la distracción, la motivación y el disfrute. Permite que el/la niño/a pueda afrontar y (re)significar la experiencia de vivir temporalmente en un hospital e integrarla en su historia de vida. Además, es una herramienta beneficiosa para la interacción entre el equipo de salud y los/as usuarios/as, promoviendo la constitución y mantenimiento de un vínculo terapéutico. En relación a esto último, se coincide con la bibliografía en que la actividad lúdica promueve una dinámica de interacciones opuesta al modelo tradicional de atención en salud. Lo mismo se debe a que se aparta de la habitual pasividad impuesta institucionalmente a partir de la toma de un rol activo por parte del/la joven y la generación de un espacio de intercambio más democrático (Galheigo, de Angeli y Azevedo Luvizaro, 2012; Martins Leôncio et al., 2022).

En cuanto a las UTI de adultos/as y pediátrica, por cuestiones de tiempo y demanda de personal, se excluye la atención de personas que presentan trastornos de la conciencia y/o requieren de asistencia respiratoria mecánica. Otro de los criterios para iniciar el tratamiento es que la persona pueda involucrarse activamente en los servicios que se le van a brindar. En estos casos, el tratamiento inicial con mayor frecuencia consiste en métodos preparatorios. Se busca promover la participación progresiva en actividades significativas, a partir de la mejora de las estructuras y funciones que se vieron afectadas por la quemadura y/o la inmovilización prolongada (síndrome de desacondicionamiento físico). Sin embargo, el foco siempre está en el sujeto, su historia de vida, sus intereses y motivaciones. Es entonces que, al igual que en las otras salas pero con mayor recaudos por el estado de salud de los/as internados/as, también se llevan a cabo AVDB[7] (alimentación, arreglo personal y movilidad en cama) y actividades de esparcimiento con los materiales que se permitan introducir debido a los protocolos de aislamiento.

Por todo lo antes mencionado, podemos decir que TO acompaña el largo proceso de rehabilitación teniendo una respuesta comprensiva y de apoyo, reconociendo el esfuerzo y progreso de la persona e incentivando su empoderamiento en la toma de decisiones (Yu-Hsien y Mu-Tzu Niu, s.f.). Se considera esencial este espacio de escucha donde, a través del uso de la palabra, ellos/as puedan historizar su vida, comenzar a elaborar psíquicamente la adquisición de una quemadura y expresar sus emociones, miedos, preocupaciones y frustraciones. Es así que la sesión de TO se constituye muchas veces como un lugar para “procesar” las modificaciones físicas-funcionales producidas, al ofrecer la posibilidad de (re)conectar con el cuerpo actual a través de las actividades.

Este acompañamiento también se da con aquellos miembros de la red social de apoyo con mayor participación en los cuidados actuales y futuros de su familiar internado/a; no sólo implica alojar las narrativas, sino brindar información relevante, vehiculizar las dudas, promover el compromiso ocupacional y ayudar en la preparación para el alta.

La adquisición-evolución de la quemadura y la dinámica familiar se encuentran en una situación permanente de mutua influencia (Carvalho y Rossi, 2006). El/la cuidador/a es la principal fuente de apoyo de la rehabilitación, por lo que es imprescindible observar la interacción paciente-cuidador y realizar la derivación oportuna a los recursos con que cuenta el hospital, principalmente servicio social y salud mental, para brindar la contención necesaria (Yu-Hsien y Mu-Tzu Niu, s.f.).

Consideraciones finales

Nuestra profesión posee una comprensión única de la ocupación que incluye: todas las cosas que las personas hacen, la relación entre lo que hacen y quienes son como seres humanos y el hecho de que mediante la ocupación se encuentran en un estado constante de poder llegar a ser diferentes. (Wilcock, 1998)

La adquisición de una quemadura es un evento repentino y estresante que irrumpe en la cotidianidad y genera un alto impacto físico, emocional y social, pudiendo presentar una situación de deprivación ocupacional. Por ello, en el ámbito de la rehabilitación, es necesario tener en cuenta a la persona como alguien indivisible de su contexto habitual y actual, con una historia de vida previa y con intersecciones que influyen en su forma de desempeñarse cotidianamente, enfermarse, cuidarse/atender su salud, etc.

En la práctica, esto se traduce en formas de acompañar desde TO que van más allá de las intervenciones asociadas a la tradición reduccionista que mayormente se difunden en la bibliografía. Se presenta la posibilidad de explorar el rol profesional poniendo foco central en el/la usuario/a y sus intereses y motivaciones relacionadas con las actividades que desea realizar y que el contexto actual permita. En este caso, las técnicas centradas en las funciones y estructuras son empleadas de manera preparatoria para favorecer la participación en actividades. Las principales abordadas son aquellas de autocuidado, como alimentación y arreglo personal, y de tiempo libre o lúdicas. Estas últimas, son utilizadas no sólo como un medio sino como un fin en sí mismo, promoviendo la salud y el bienestar integrales y creando oportunidades para resignificar la situación actual de salud-hospitalización.

Si bien se nombraron algunas de las tradiciones y abordajes posibles, existe un gran abanico de oportunidades a otras intervenciones en tanto haya profesionales con deseo, compromiso y creatividad para formarse y desempeñarse en dicha área.

Referencias

- Asociación Americana de Terapia Ocupacional (AOTA). (2020). Marco de Trabajo para la Práctica Profesional de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso. 4° edición.

- Carvalho, F. y Rossi, L. (2006). Impacto da queimadura e do processo de hospitalização em uma unidade de queimados sobre a dinâmica familiar: Revisão de literatura. Maringá, 5(2), 243-254. https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5088/3300

- Castro, A. M. (2023). Diez meses de Terapia Ocupacional en el Hospital de Quemados: de la teoría a la praxis y la gestión. Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 9(1), 15-20.

- De las Heras, C. G. (2012). El arte de terapia ocupacional (Traducción). TOG (A Coruña), 9(16), 1-27. ISSN 1885-527X

- Galheigo, S. M., de Angeli, A. A. C. y Azevedo Luvizaro, N. (2012). O cotidiano, o lúdico e as redes relacionais: a artesania do cuidar em terapia ocupacional no hospital. Interface. Comunicação, saúde, educação, 40(16), 261-271. https://www.scielo.br/j/icse/a/pBCrBDcpGFT7VnbgWDFJcZH/?format=pdf&lang=pt

- Hospital de Quemados “Dr. Arturo Umberto Illia”. (2022, Abril). Guía de prácticas clínico-quirúrgicas de los pacientes quemados en la guardia [Capítulo 3]. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

- Kurakazu, D., & Haruko Hirai, A.(2017). Chapter 42: Burns and Burn Rehabilitation. En McHugh Pendleton, H., & Schultz-Krohn, W. (Eds.) Pedretti ‘s Occupational Therapy: practice skills for physical dysfunction (8° ed, pp. 1910-1972). Elsevier.

- Martins Leôncio, J. S., de Carvalho Fontes da Silva, M.V., Souza Agostini, O., Santos de Souza, L. R. y Ribeiro Soares Araújo, C. (2022). A perspectiva de crianças e adolescentes sobre brincar durante a hospitalização. Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup., 6(4), 1295-1307. DOI: 10.47222/2526-3544.rbto53666

- Medeiros, M. H. (1999). La terapia ocupacional en relación con la producción de conocimiento. V Congreso Argentino y V Simposio Latinoamericano de Terapia Ocupacional. Septiembre de 1999. La Rioja, Argentina. https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-nacional-de-quilmes/terapia-ocupacional/medeiros-produccion-de-conocimiento-en-to/10115807

- Menéndez E. L. (1988). Modelo Médico Hegemónico y Atención Primaria. Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud. 30 de abril al 7 de mayo de 1988. Buenos Aires, Argentina. 451-464. https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/electivas/816_rol_psicologo/material/unidad2/obligatoria/modelo_medico.pdf

- Menéndez E. L. (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas. Ciência & Saúde Coletiva, 8(1), 185-207. https://www.scielo.br/j/csc/a/pxxsJGZjntrqbxZJ6cdTnPN/?format=pdf&lang=es

- Nabergoi, M., Rossi, L., Albino, A. F., Ortega, M. S., Venturini, Y. D., Itovich, F., Medina, L. N., López, M. L. y Presa, J. (2019). Tradiciones en Terapia Ocupacional. Una propuesta para mapear discursos y prácticas a 60 años de Terapia Ocupacional en Argentina. Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 5(2), 12-24.

- Organización Mundial de la Salud (OMS). (13 de octubre de 2023). Quemaduras. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/burns

Palma, D. R. d. C. M. (2016). Terapia Ocupacional en contextos hospitalarios. TOG (A Coruña), 13, 12. www.revistatog.com/num23/pdfs/editorial.pdf - Sanchez, P., Polonio, B., y Pellegrini, M. (2013). Terapia ocupacional en salud mental. Dimensiones ocupacionales en el funcionamiento psicosocial y en los procesos de rehabilitación. Editorial Panamericana.

- Sanz Valer, P. y Rubio Ortega, C. (2011). Ann Allart Wilcock: trayectoria profesional y aportaciones más relevantes a la terapia ocupacional y a la ciencia de la ocupación. TOG (A Coruña), 8(14), 1-18. http://www.revistatog.com/num14/pdfs/historia1.pdf

- Wilcock, A. A. (1998). Reflections on doing, being and becoming. Canadian Journal of Occupational Therapy, 65, 248–257.

- Yu-Hsien TU, V., y Mu-Tzu Niu, M. (s.f.). Factores psicosociales que afectan la rehabilitación de la quemadura [Curso online]. Sunshine Social Welfare Foundation. https://es.sunshinetraining.org/courses-1-1/factores-psicosociales-que-afectan-la-rehabilitaci%C3%B3n-de-las-quemaduras

Notas

- CCEE (consultorio externo agudos), UCG (unidad de cuidados generales), UCI (unidad de cuidados intermedios), UTI (unidad de cuidados intensivos) y RHB/SEG (rehabilitación y seguimientos post internación quemados y cirugía plástica y reconstructiva).

- Deprivación ocupacional: incluye las circunstancias o limitaciones que impiden a una persona de adquirir, usar o disfrutar ocupaciones. Las condiciones que conducen a deprivación ocupacional pueden incluir: poca salud, discapacidad, falta de acceso al transporte, aislamiento, desempleo, falta de vivienda, pobreza, entre otras (Sanchez, Polonio y Pellegrini, 2013).

- La ocupación es definida como una serie de acciones en las cuales la persona se involucra en una tarea con significado y propósito.

- El término actividad pertenece a las acciones observables, y el significado es el sentido que tiene para la persona (Fisher, 2009).

- Para determinar la extensión de la quemadura existen varias reglas, la más común es la regla de la palma de la mano: el tamaño de la palma de la mano del/ de la paciente equivale al 1% de su superficie corporal. Por otra parte, la profundidad se evalúa como A (superficial o epidermis), AB (intermedia o espesor parcial, es decir, dermis y epidermis) y B (espesor total, epidermis, dermis y tejido adiposo) (Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Arturo Illía, 2022).

- Productos de baja y alta tecnología que facilitan la participación en actividades cotidianas (Asociación Americana de Terapia Ocupacional, 2020).

Actividades de la vida diaria básicas (AVDB): Se definen como aquellas actividades rutinarias que se orientan al cuidado del propio cuerpo o autocuidado (Asociación Americana de Terapia Ocupacional [AOTA], 2020).